Version imprimable

Version imprimable

Personne ne nie que le discours soit lié au social. Mais qu’en est-il de son rapport à l’action ? La notion d’action, d’ailleurs, fait en elle-même problème. Il ne s’agit évidemment pas de l’opposer à la pensée ou à la parole comme le fait le sens commun à travers des expressions du genre “C’est bien de penser, mais il faut agir” ou “Moins on parle, plus on agit”. Mais alors, si elle ne s’oppose ni à la pensée ni au langage, peut-on dire que l’action est pensée, qu’elle est langage, ou que langage et pensée sont action ? Depuis Aristote, l’action est pensée en rapport avec le sens social qu’elle produit ou dont elle est issue, et donc en rapport avec les acteurs sociaux qui interagissent entre eux pour donner un sens à leurs actes et à leur vie. On n’entrera pas dans les détails d’une discussion qui a derrière elle plusieurs siècles de controverses, surtout dans le champ philosophique [2]. On rappellera seulement différentes façons de concevoir les rapports entre action et langage pour ensuite proposer une réflexion sur cette question dans le cadre d’une problématique socio-communicationnelle.

Parmi les différentes façons de concevoir les rapports entre action et langage, on distinguera trois points de vue : le représentationnel, le pragmatique et l’interactionnel.

Le point de vue représentationnel considère que le langage a pour fonction de représenter les actions des êtres humains, les rapports d’agression, de bienfait, d’alliance ou d’opposition qui s’instaurent entre eux, les quêtes dont ils sont porteurs, les motifs qui les animent. Cette activité langagière est productrice de récits qui ne sont pas eux-mêmes des actions. Ils décrivent seulement des faits en train d’avoir lieu, ayant eu lieu ou pouvant avoir lieu, dans un rapport de communication où le producteur du récit (auteur) propose au récepteur (auditeur ou lecteur) une description des événements dans laquelle ce dernier peut éventuellement se projeter. Ainsi, dire : “Il sortit par une porte dérobée du château” n’est pas agir mais décrire une action. Le rapport entre langage et action est bien un rapport de "re-présentation", par récit interposé, ce qui n’empêche pas que ce récit puisse inciter à l’action par une possible identification de l’auditeur ou du lecteur à celui-ci. Se pose alors la question du type d’articulation qui peut exister entre, d’un côté, l’action que l’on suppose réelle ou possiblement réelle) avec des acteurs dont on suppose qu’ils ont effectivement (ou possiblement) vécu une expérience, de l’autre, les personnages, actants d’une action racontée qui est censée représenter l’action réelle ; phénomène d’“ascription” ou d’“imputation” de l’un à l’autre comme le dit Ricoeur pour qui “la théorie narrative occupe (…) une position charnière entre la théorie de l’action et la théorie éthique” [3].

Le point de vue pragmatique considère que le langage est un acte doté d’une certaine force (illocutoire, perlocutoire) orientée vers l’interlocuteur, force qui d’une part témoignerait de l’intention langagière du sujet parlant et d’autre part obligerait l’interlocuteur à avoir, à son tour, un comportement langagier conforme aux caractéristiques de cette force. En cela, le langage est lui-même action puisqu’il fait ou fait faire, qu’il l’exprime de façon directe (“Fermez la fenêtre”) ou indirecte (“Il fait froid”). Ce point de vue, dont Austin et Searle ont été les promoteurs, convaincus qu’ils étaient qu’une théorie du langage est une partie d’une théorie de l’action, fonde le langage en acte. On remarquera qu’ici le rapport entre langage et action est un rapport de fusion de l’un dans l’autre : il n’y a pas combinaison entre action et langage, mais intégration de l’action dans le langage. Il n’y a pas langage au service de l’action ni action comme productrice de langage, mais langage en action ou langage-action. L’exemple emblématique est, on le sait, l’acte performatif, cette “forme plus humble, quoique divine à sa manière, de magie verbale” dit Searle [4], où le dire (“Je vous déclare unis par les liens du mariage”) en décrivant sa propre action devient action. L’action n’est donc point extérieure au langage, et celle-ci n’ayant pas d’existence autonome, elle ne peut avoir par retour une influence sur le langage lui-même.

Évidemment, les choses ne sont pas si simples, car on peut considérer que cette postulation a donné lieu à deux types de pragmatique : une pragmatique qu’on pourrait dire "énonciative", plus tournée vers la recherche des contraintes cognitivo-linguistiques liées à l’intersubjectivité du processus d’énonciation entre un Je et un Tu [5], mais une intersubjectivité définie à partir du point de vue de l’intentionnalité du Je [6] ; une pragmatique qu’on pourrait dire "situationnelle", qui lie les actes de langage à la situation d’emploi, et se tourne davantage vers la recherche des contraintes sociales de ritualisation, ce qui nous amène au point de vue interactionnel.

Ce point de vue considère que l’organisation du lien social est le résultat des échanges qui se produisent entre les membres d’un groupe, échanges parmi lesquels se trouvent des interactions spécifiques que sont les interactions verbales. Ces échanges font l’objet de ritualisations (Goffman), et dans la mesure où celles-ci commandent les comportements des acteurs sociaux, on peut dire que le sens se construit en relation avec les intentions et les intérêts réciproques des partenaires de l’échange, dans un cadre intersubjectif (Garfinkel), car ces échanges se définissent selon une certaine finalité : l’intercompréhension. C’est ce qui fonde en même temps l’action sociale.

On remarquera ici que le rapport entre langage et action est encore très lié à l’activité langagière elle-même. C’est, en tout cas, ce que remarque et conteste J. Habermas en disant que les approches ethnométhodologiques : “se concentrent de façon si exclusive sur les efforts exégétiques des acteurs que les actions se réduisent à des actes de parole et que les interactions sociales se réduisent implicitement à des conversations” [7]. Il n’empêche que ce point de vue diffère du précédent en ce que l’"actionalité" du langage ne dépend pas de la seule visée du sujet parlant mais réside dans le phénomène de l’"inter-actionalité". Ce point de vue est d’ailleurs partagé en partie par les théories psychologiques de l’action [8] pour lesquelles toute action est orientée vers un but, dépend d’une intention qui se programme en plan d’action, et résulte en même temps d’une régulation des échanges. De plus, les psychologues qui s’intéressent à décrire les processus d’acquisition du langage, chez l’enfant, comme J.S. Bruner (1983), inscrivent ces processus dans des schèmes de “routinisation” verbo-actionnelle qui rejoignent les postulations de finalité et de régulation des échanges. Sans oublier une certaine psycholinguistique qui se réclame du principe interactionnel des conversationalistes : “un des principaux mérites de Grice est peut-être d’avoir rappelé cette vérité toute simple : le jeu de langage se joue à deux. C’est-à-dire que la communication verbale exige un ajustement permanent entre locuteur et auditeur (…)” [9]. Sur quoi enchérit la psychologie sociale en disant que “Pour agir de façon communicationnelle il faut que les partenaires au départ et en cours de route puissent définir ce que l’on peut faire ensemble, soit les buts de l’interaction, et se les représenter de façon de plus en plus concordante” [10]

L’enjeu d’un tel point de vue est, dans un premier temps, de se situer entre trois types extrêmes de rationalisation de l’activité langagière :

![]() une rationalisation qui fonde l’activité langagière uniquement sur la réalité sociale, faisant du langage un simple reflet, miroir, médium de celle-ci ; le langage n’aurait alors d’existence que comme lieu des traces d’une structuration sociale qui se ferait par un processus d’indexicalisation généralisée [11]. Dans une telle perspective, les rituels langagiers ne seraient que la configuration langagière de rituels d’échange préconstruits par le comportement social. On retrouve le point de vue du Bourdieu de Ce que parler veut dire pour qui “Le pouvoir des paroles n’est autre chose que le pouvoir délégué du porte-parole, et ses paroles —c’est-à-dire, indissociablement, la matière de son discours et sa manière de parler— sont tout au plus un témoignage parmi d’autres de la garantie de délégation dont il est investi” [12]. Si tel était le cas, du moins dans sa radicalité, ne se produirait aucun phénomène de réflexivité, comme le soutient la même ethnométhodologie, qui permet, par effet de retour, de reconstruire, ou du moins de “recadrer”, la signification du référent social. Il faudra donc défendre l’idée que l’activité langagière est elle-même constructrice d’une réalité sociale signifiante, sans exclure cependant que celle-ci puisse être construite par d’autres types d’activité, et que c’est dans un jeu de va-et-vient entre les différents types d’activités signifiantes que se construisent des réalités que l’on dira supposées.

une rationalisation qui fonde l’activité langagière uniquement sur la réalité sociale, faisant du langage un simple reflet, miroir, médium de celle-ci ; le langage n’aurait alors d’existence que comme lieu des traces d’une structuration sociale qui se ferait par un processus d’indexicalisation généralisée [11]. Dans une telle perspective, les rituels langagiers ne seraient que la configuration langagière de rituels d’échange préconstruits par le comportement social. On retrouve le point de vue du Bourdieu de Ce que parler veut dire pour qui “Le pouvoir des paroles n’est autre chose que le pouvoir délégué du porte-parole, et ses paroles —c’est-à-dire, indissociablement, la matière de son discours et sa manière de parler— sont tout au plus un témoignage parmi d’autres de la garantie de délégation dont il est investi” [12]. Si tel était le cas, du moins dans sa radicalité, ne se produirait aucun phénomène de réflexivité, comme le soutient la même ethnométhodologie, qui permet, par effet de retour, de reconstruire, ou du moins de “recadrer”, la signification du référent social. Il faudra donc défendre l’idée que l’activité langagière est elle-même constructrice d’une réalité sociale signifiante, sans exclure cependant que celle-ci puisse être construite par d’autres types d’activité, et que c’est dans un jeu de va-et-vient entre les différents types d’activités signifiantes que se construisent des réalités que l’on dira supposées.

![]() une rationalisation qui fonde l’activité langagière sur sa propre sémiologisation, intégrant toutes les données du contexte actionnel dans les marques et constructions de la langue, faisant par exemple que l’argumentation est dans la langue et non dans le discours [13], et que les actes de langage sont en eux-mêmes porteurs (à certaines conditions d’emploi) d’une force d’action, ou du moins de leur orientation pragmatique (illocutoire ou perlocutoire). Dans une telle perspective, poussée à son extrême, il n’y aurait plus, contrairement à la précédente, d’externe au langage, en tout cas pas d’externe pertinent pour en dégager sa signification. Ainsi, on n’aurait pas besoin de se référer à l’identité sociale du sujet qui parle pour interpréter son acte de langage, ce qui risquerait de nous conduire à des interprétations erronées. Par exemple, une déclaration telle que “On ne mendie pas son droit, on l’obtient de haute lutte” ne peut recevoir la même signification selon qu’on l’attribue à un leader d’extrême gauche ou d’extrême droite [14]. Il faudra donc défendre l’idée qu’il y a bien un externe et un interne au langage qui s’articulent dans un rapport de réciprocité, et que c’est de ce rapport —et non dans chacun de ces éléments pris isolément— que surgit le sens.

une rationalisation qui fonde l’activité langagière sur sa propre sémiologisation, intégrant toutes les données du contexte actionnel dans les marques et constructions de la langue, faisant par exemple que l’argumentation est dans la langue et non dans le discours [13], et que les actes de langage sont en eux-mêmes porteurs (à certaines conditions d’emploi) d’une force d’action, ou du moins de leur orientation pragmatique (illocutoire ou perlocutoire). Dans une telle perspective, poussée à son extrême, il n’y aurait plus, contrairement à la précédente, d’externe au langage, en tout cas pas d’externe pertinent pour en dégager sa signification. Ainsi, on n’aurait pas besoin de se référer à l’identité sociale du sujet qui parle pour interpréter son acte de langage, ce qui risquerait de nous conduire à des interprétations erronées. Par exemple, une déclaration telle que “On ne mendie pas son droit, on l’obtient de haute lutte” ne peut recevoir la même signification selon qu’on l’attribue à un leader d’extrême gauche ou d’extrême droite [14]. Il faudra donc défendre l’idée qu’il y a bien un externe et un interne au langage qui s’articulent dans un rapport de réciprocité, et que c’est de ce rapport —et non dans chacun de ces éléments pris isolément— que surgit le sens.

![]() une rationalisation qui fonde bien l’activité langagière sur un processus de communication, mais dont l’unique finalité serait l’intercompréhension [15]. Une telle position, outre qu’elle semble reléguer le langage, comme précédemment, au statut de simple médium, réduit la diversité des motivations et des effets discursifs à une seule visée : la recherche du consensus. Ce qui implique que les partenaires de l’acte de langage ne soient que des êtres de vérité, ou du moins des sujets dont la seule motivation serait d’établir une vérité consensus garante de l’intercompréhension, ce pourquoi ils s’appuieraient sur des propositions rationnelles dans le cadre d’un “jeu fini” de règles à des fins d’assurer une efficacité dans la circulation du sens à l’intérieur d’une communauté [16]. Dans une telle perspective, on se prive de la possibilité de considérer que bien des échanges langagiers (peut-être tous, ou en alternance, ou en superposition) obéissent à d’autres motivations, de persuasion et de séduction, qui n’ont pas nécessairement pour enjeu la vérité, même s’ils jouent sur des semblants de vérité. Il faudra donc défendre l’idée que l’acte de langage n’a pas seulement pour visée de construire la vérité. Autrement dit, il faut élargir le principe de coopération de Grice, ne pas le limiter, comme il le dit lui-même, à des échange “rationnels” d’où “certains traits conversationnels seraient rejetés comme inappropriés —ou dépourvus de sens—…” [17], et rassembler toutes les maximes dans une seule de pertinence, car la mise en scène énonciative de tout acte de langage consiste précisément à jouer avec du “vrai-semblable” qui, lui, est toujours pertinent et fait toujours sens [18].

une rationalisation qui fonde bien l’activité langagière sur un processus de communication, mais dont l’unique finalité serait l’intercompréhension [15]. Une telle position, outre qu’elle semble reléguer le langage, comme précédemment, au statut de simple médium, réduit la diversité des motivations et des effets discursifs à une seule visée : la recherche du consensus. Ce qui implique que les partenaires de l’acte de langage ne soient que des êtres de vérité, ou du moins des sujets dont la seule motivation serait d’établir une vérité consensus garante de l’intercompréhension, ce pourquoi ils s’appuieraient sur des propositions rationnelles dans le cadre d’un “jeu fini” de règles à des fins d’assurer une efficacité dans la circulation du sens à l’intérieur d’une communauté [16]. Dans une telle perspective, on se prive de la possibilité de considérer que bien des échanges langagiers (peut-être tous, ou en alternance, ou en superposition) obéissent à d’autres motivations, de persuasion et de séduction, qui n’ont pas nécessairement pour enjeu la vérité, même s’ils jouent sur des semblants de vérité. Il faudra donc défendre l’idée que l’acte de langage n’a pas seulement pour visée de construire la vérité. Autrement dit, il faut élargir le principe de coopération de Grice, ne pas le limiter, comme il le dit lui-même, à des échange “rationnels” d’où “certains traits conversationnels seraient rejetés comme inappropriés —ou dépourvus de sens—…” [17], et rassembler toutes les maximes dans une seule de pertinence, car la mise en scène énonciative de tout acte de langage consiste précisément à jouer avec du “vrai-semblable” qui, lui, est toujours pertinent et fait toujours sens [18].

Notre propos est d’intégrer certains des aspects et concepts des différents points de vue précédemment évoqués (intersubjectivité, interaction, régulation) en les problématisant dans une perspective socio-sémio-communicationnelle.

Dans une telle perspective, on est conduit à considérer que le sens qui résulte de l’acte de langage dépend autant des données de sa configuration langagière que de données extérieures à celui-ci. Autrement dit tout acte de langage a une double dimension externe et interne. La difficulté réside dans la façon de concevoir l’articulation entre cet externe et cet interne. Dans un premier temps, il serait aisé de considérer que dans l’externe on a affaire à des acteurs qui sont identifiés par des attributs psychologiques et sociaux, à priori indépendants de leur comportement langagier : leur identité et leur but seraient liés à une expérience de l’enchaînement des faits et des événements du monde qui les place dans une logique des actions non dépendante du langage. Cet externe est le lieu d’une ethnographie (Hymes) et de cadres d’expérience (Goffman). Face à celui-ci, la dimension interne serait caractérisée par des acteurs ayant des attributs proprement langagiers, ce qui en ferait des “êtres de parole” (Barthes) : on a affaire ici à des acteurs qui ont une identité proprement discursive constructrice de sens, de manière à priori indépendante de son externe.

Or, ce qui caractérise précisément un acte de langage est que le sens résulte d’un rapport de réciprocité entre l’externe et l’interne, ce pourquoi nous avons toujours défendu l’idée que l’externe et l’interne ne devaient être pris en compte que dans un rapport de pertinence de l’un vis-à-vis de l’autre. D’un côté, la logique d’action de l’externe n’est pas étrangère au langage, dans la mesure où toute quête d’un but passe par l’évaluation des motifs et des conséquences qui eux-mêmes dépendent de systèmes de valeurs dont la perception n’est possible que grâce à l’activité du langage. De l’autre, les identités discursives des êtres de langage renvoient elles-mêmes à des aspects psychologiques et sociaux, construisant (ou masquant) du même coup les identités des acteurs sociaux. Ce point de vue n’est pas tout à fait étranger à ceux qui ont été évoqués plus haut, mais disons qu’il insiste davantage sur le rapport d’interaction dialectique qui s’instaure entre l’externe où se trouvent les "interlocuteurs" (ou "interactants") et l’interne du langage où se trouvent les "intralocuteurs", et donc entre action et langage.

Pour montrer cela, il nous faut reprendre une distinction déjà exposée dans un précédent écrit [19], entre la notion de but qui est liée à l’action, et celle de visée qui est liée au langage. Il s’agit pour nous d’une distinction opératoire destinée à mieux comprendre les différentes articulations possibles.

Le but représente l’objet de quête de l’action, c’est-à-dire un état d’équilibre final bénéfique [20] pour l’agent de cette quête, et éventuellement pour un bénéficiaire autre que l’agent. Le but est atteint directement ou au terme d’un parcours dont chaque étape comporte un but à atteindre, et dont l’ensemble est plus ou moins planifié. Pour atteindre un but, il faut plusieurs conditions : (i) un acteur ayant un projet de quête, une intention qui donne à priori un sens à son projet ; (ii) que cet acteur ait pouvoir d’initier une modification physique dans l’état du monde, un pouvoir de faire sans lequel l’action ne peut s’accomplir ; (iii) qu’il ait aptitude à suivre une logique d’enchaînement séquentiel et linéaire des faits (plans d’action), en s’appuyant à la fois sur une expérience événementielle et sur la connaissance qu’il a pu en tirer quant aux règles qu’il faut respecter chaque fois que l’on se trouve dans une situation similaire, mais aussi en tenant compte des normes sociales et des règles de comportement qui rendent possible ou interdisent certaines actions. C’est l’application correcte des règles et des normes d’ordonnancement des séquences qui garantit le succès de l’entreprise, c’est-à-dire l’atteinte du but qui se trouve dans le projet initial.

On voit alors que l’action s’accomplit de façon unidirectionnelle : elle s’initie dans le projet d’un sujet qui en devient l’agent lorsqu’il le décide, et elle s’accomplit définitivement au terme d’un certain plan de développement jusqu’à l’atteinte du but. On a affaire là à une praxéologie comme planification des actions et méthodologie de l’agir [21]. Cela fait que toute action se réalise dans un espace clos et irréversible [22]. Elle s’initie dans le projet d’un sujet qui détermine un objet de quête et en devient l’agent lorsqu’il le décide —ce qui distingue, soit dit en passant, l’action de l’événement en tant que la première est le fait d’un motif humain et le second le fait de causes non-humaines [23]— ; puis, ayant l’expérience, ou la connaissance, de la manière d’atteindre ce but, il suit un certain plan d’actions, c’est-à-dire un enchaînement de séquences selon un principe de causalité temporelle, l’accomplissement de l’une ouvrant la possibilité de la suivante, jusqu’à l’atteinte du but final dans lequel l’action s’accomplit définitivement (en cela l’espace est dit clos). Du même coup est confirmé (ou révélé) le pouvoir de faire de l’instance initiatrice. Si j’ai le projet d’abattre un arbre frappé par la foudre, je dois décider de la mise en place d’un agent (moi-même ou un autre moi-même qui sera mon allié), du choix d’un instrument (l’auxiliaire) et suivre le déroulement des opérations exigées par l’expérience et/ou la connaissance de ce genre d’activité pour arriver à mes fins, à l’épreuve de quoi se juge mon pouvoir de faire.

Évidemment, ce processus peut se jouer à plusieurs acteurs ayant des buts à la fois similaires et opposés. C’est ce qui se passe dans des situations de transaction commerciale : chacun des agents poursuit une quête qui lui est propre, dont l’objet lui est extérieur, et dont le mouvement est une tension non réversible vers cet objet (on achète ou on n’achète pas, on vend ou on ne vend pas). Il se produit alors un jeu d’action et ré-action qui oblige le sujet à opérer ce que les psychologues appellent un “contrôle cognitif” qui l’amène à modifier son comportement, ce qui au bout d’une série d’actions-réactions instaure un contrôle social sous forme de règles et de normes. Projet de faire, détermination de l’agent, choix d’un plan d’action, apparition d’obstacles, choix d’un auxiliaire ou d’un allié constituent une sorte de mécanisme primaire de pilotage des conduites d’action.

Primaire, car ce jeu d’interaction n’est vraiment compréhensible que si l’on fait intervenir la notion de visée langagière. Toute visée —humaine— constitue une tension vers la résolution du problème que pose l’existence de l’autre, partenaire de l’échange social, lequel a, ou peut avoir, une intention qui s’oppose (ou résiste) au projet de quête du sujet agent. Dès lors, deux options s’offrent à celui-ci : éliminer physiquement l’autre (action), ou s’engager dans un processus de communication pour tenter de faire que l’autre renonce à son projet, ou pour le neutraliser, ou pour en faire un allié, en tout cas faire que cet autre ne constitue pas un obstacle. Autrement dit, lorsqu’une intervention humaine fait obstacle à l’obtention d’un but, à moins d’employer la force, le sujet doit faire un acte de communication. On voit qu’à ce moment le projet de l’agent de la quête ne dépend plus, pour sa réalisation, de la simple application d’un plan d’action et des règles qui lui sont afférentes, mais de la possible réaction de l’autre qui a été évaluée par anticipation. Ce projet ne peut donc être qu’une tentative d’influence de l’autre, une visée de faire faire par persuasion ou séduction afin de modifier l’état mental de ce dernier, c’est-à-dire son attitude ou son opinion.

La visée langagière, contrairement au but actionnel, n’est donc que l’intention d’influencer l’autre, de produire auprès de celui-ci un effet —mais il ne s’agit ici que d’un effet visé— qui l’incite à modifier sa propre intention. Ce n’est qu’à l’observation du comportement de l’autre —c’est-à-dire de l’effet produit— que pourra être mesuré l’impact de l’effet visé. On voit alors que l’acte de langage, considéré dans un cadre communicationnel, s’instaure dans un espace ouvert et réversible. En effet, pour que se réalise un acte de communication, il faut deux acteurs en relation d’interaction langagière, qui se reconnaissent mutuellement et réciproquement comme les partenaires d’une co-construction du sens à des fins d’intercompréhension, et qui en même temps se différencient suffisamment pour qu’ils existent identitairement. La réalisation d’un tel acte ne peut suivre une logique d’enchaînement unidirectionnel puisque chaque partenaire dispose de la même initiative de communication que l’autre, ce qui les oblige à une action constante de régulation. Du coup, la finalité de l’acte de communication n’est pas celle de l’action. Elle s’accomplit de façon à la fois symétrique et asymétrique, elle ne dépend pas de la décision d’une seule instance mais des deux en réciprocité ouverte, et donc se trouve dans un lieu d’indécidabilité. De ce point de vue, on dira que la négociation commence lorsque les buts des projets de chacun des partenaires sont contradictoires [24].

But et visée se distinguent en ce que la seconde ne relève pas comme le premier de l’application de règles procédurales prédéfinies, extérieures [25] au sujet. Pour obtenir un certain but d’action, il faut suivre un parcours obligatoire ; même s’il comporte plusieurs voies (une organisation en arbre), la bonne application des règles en est la garantie. En revanche, pour construire un projet d’influence à travers une visée communicative, il faut invention et calcul permanent sur l’autre, le récepteur, sans avoir jamais la certitude de la réussite.

On aurait donc affaire à deux types de compétence. Une compétence actionnelle qui relève d’une expérience, d’une connaissance et d’une aptitude à appliquer des règles d’enchaînement des actes, faute de quoi le but ne serait pas atteint, à l’image d’un ordinateur, vu comme une machine à engendrer des opérations, qui se bloquerait si les règles ne n’étaient pas appliquées correctement. Une compétence langagière qui relève d’un savoir-faire conjoncturel —lequel dépend des hypothèses qui peuvent être faites sur l’identité de l’autre, sur son savoir et son savoir-faire—, et d’une aptitude à produire des effets qui fassent mouche. Or, d’une façon ou d’une autre, ces effets font toujours mouche —même si ce n’est pas à l’endroit prévu—, ce qui permet de dire qu’en matière de communication humaine la machine ne se bloque jamais.

Cependant, si but et visée, action et langage s’opposent dans leur finalité et leur mode de réalisation, il est difficile de concevoir les relations humaines et sociales autrement que comme une imbrication de projets d’action et de projets de communication. Les relations sociales résultent d’une articulation permanente entre l’espace clos des buts d’action et l’espace ouvert des visées communicatives, celles-ci venant souvent résoudre les blocages de la machine de ceux-là, et l’expérience des buts d’action venant enrichir les calculs du sujet communicant pour le choix de ses visées. “Décider de quitter un groupe” est un projet d’action ; “menacer les membres du groupe de les quitter si…” est un acte de langage orienté en fonction d’une visée qui cherche à modifier le comportement des autres ; “entamer une négociation à l’initiative des membres du groupe”, c’est s’engager dans des échanges langagiers dans lesquels une succession de visées tentent d’influencer l’autre ; “quitter malgré tout le groupe”, c’est agir en réalisant un but.

Tout acte de langage s’inscrit donc dans un cadre actionnel, dans une structure praxéologique donnée, qui en constitue non pas le fondement mais l’un des motifs, et propose en même temps une séquentialisation langagière à laquelle devra se conformer le sujet s’il veut atteindre son but. Si ne se présente à lui aucun obstacle (le sujet désirant acheter un livre n’a d’autre finalité que celle d’acheter un livre), alors il peut se comporter de façon parfaitement conforme au plan de la structure praxéologique (et dans ce cas, il disparaît en tant que sujet Je dans le sujet Ça de la structure). Mais que surgisse un obstacle, et le sujet désirant réaliser son but devra calculer le possible moyen de résoudre ce problème : si l’obstacle est non humain, il lui suffira de revenir en arrière et d’emprunter une autre série de séquences qui serait susceptible de mener au même but, comme lorsqu’on se propose de monter une bibliothèque et que, à tout moment, on doit résoudre un problème de procédure ; si en revanche l’obstacle est humain et que la résolution du problème dépend de la relation du sujet à un autre, alors il entre en communication mettant en oeuvre des stratégies discursives. On peut ici reprendre le concept de réflexivité en l’attribuant quadruplement au sujet : réflexivité du sujet se découvrant la capacité de se penser pensant (le cogito cartésien et, au-delà, la problématique de l’identité subjective) ; réflexivité du sujet se découvrant sujet de langage dans sa capacité à construire la signifiance du monde à travers le langage (le pouvoir de la sémiosis) ; réflexivité du sujet se découvrant sujet communicant par sa capacité à pouvoir mettre le langage en acte à travers ce qu’il construit avec l’autre (problématique de l’altérité et du dialogisme).

Ce nouage du but et de la visée articule les trois conceptions entre action et langage précédemment évoquées : la représentationnelle, la pragmatique et l’interactionnelle. C’est lui qui rend possible la socialisation des individus par le langage, et la socialisation du langage à travers les échanges entre les individus : tout groupe social est le résultat de l’accumulation vécue de buts actionnels et de visées langagières avec leurs “implications praxéologiques et communicationnelles” [26] dont le discours est à la fois porteur et constructeur. Du coup, l’expérience et le savoir sur le monde du sujet ne sont plus individuels mais collectifs. Parfois, s’impose un cadre actionnel fortement charpenté, avec des planifications aisées à reconnaître, à suivre et à décrire ; parfois, au contraire, celui-ci se caractérise par un but global, sans guère de planification, tout se jouant alors sur le plan langagier, comme dans le cas de certains débats dont le but global est de se construire une certaine image identitaire face aux autres.

Cette réflexion autour du but, de la visée et du nouage entre les deux devrait nous permettre de proposer les définitions suivantes :

- l’action est un processus de transformation physique d’un aspect du monde, sous la conduite d’un sujet ayant un but, lequel constitue le motif de son faire par un engagement physique du corps. Cette composante de l’engagement d’un sujet ayant une finalité, une intention, est ce qui distingue l’action d’une succession de faits. Qu’une bougie mette le feu à une nappe qui met le feu à la table qui se propage aux meubles de la pièce puis à toute la pièce puis à toute la maison [27] est une succession de faits et non d’actions. Que quelqu’un ouvre une porte, sorte dehors de chez lui, monte dans sa voiture, la fasse démarrer, aille chez le boulanger, achète une baguette, etc. est une succession d’actions dont chaque segment est motivé par une intention et une expérience de faire.

- l’action sociale a les mêmes propriétés que l’action auxquelles s’ajoutent deux choses intrinsèquement liées l’une à l’autre. L’une est que le motif se trouve investi d’une valeur sociale instituée en norme, au nom de laquelle l’action va être accomplie et qui du même coup lui assigne un sens : l’action s’accomplit au nom d’une représentation. L’autre est que cette valeur doit être reconnue par l’autre, doit pouvoir être supposée partagée (principe de pertinence) instituant ainsi un “logique d’action” : donner une pièce de monnaie à un mendiant, descendre dans la rue pour manifester, partir en clandestinité,… On voit que le plus qu’apporte l’action sociale par rapport à l’action est dans le fondement de l’intentionnalité qui repose sur un rapport triadique entre deux partenaires et une instance tiers : poser une bombe est en soi une pure action ; poser une bombe au nom d’une croyance pour produire un effet de terreur est une action sociale (acte terroriste).

- l’action socio-langagière a les mêmes propriétés que l’action sociale à quoi s’ajoute l’activité langagière qui agit simultanément en amont et en aval de l’action : en amont, par le jeu d’une interdiscursivité qui justifie et renforce le motif-tiers de l’action (discours sur l’idéalité de l’être et du faire) ; en aval par le jeu d’interaction qui fait prendre conscience au sujet que l’autre est différent, qu’il a ses propres projets de faire et de dire, ses propres valeurs et opinions, ce qui le conduit à vouloir l’influencer. L’action socio-langagière est bien ce lieu de nouage de l’action sociale et de l’acte de langage qui fait prendre conscience au sujet que l’enjeu de l’échange n’est pas seulement d’intercompréhension [28], mais aussi de rapports d’influence réciproque qui fait exister chacun des partenaires à travers la mise en œuvre de stratégies dans un jeu de "qui perd gagne" : faire un cours, débattre, converser, marchander, édicter une loi, faire un rapport.

Reste à faire un sort à la notion d’acte. Ce qui différencie cette notion de celle d’action est que l’acte désigne le moment ponctuel où s’accomplit le faire de l’agent, un faire vu dans sa globalité de résultative, alors que l’action désigne un processus d’accomplissement. On parle volontiers d’actes de “politesse” ou d’“achat”, d’un “acte de contrition” ou d’un “acte manqué”, et l’on emploie guère le terme d’action dans ces tournures. Toute procédure judiciaire se consigne dans un “acte final” et non dans une action. A l’inverse, on parlera comme Montesquieu des “grandes actions” ou des “actions d’éclat” dont les hommes sont capables, ou comme dans les liturgies chrétiennes d’“Action de grâce”, et non d’acte ; de même que l’on dit que l’on commet une “mauvaise action” et pas un “mauvais acte”. Autrement dit, on fait l’action de mettre le feu à une forêt, ce qui peut être l’acte d’un pyromane, l’incendie qui s’ensuit étant, vu de façon global en effaçant l’agent humain), un fait, lequel peut devenir pour les médias un événement au vu du degré d’improbabilité de son surgissement et de son importance.

Cadre actionnel et visée langagière ont besoin d’être opérationnalisés dans un modèle de structuration et de fonctionnement du langage qui permette de traiter simultanément ce qui relève de l’externe, qui est en rapport avec les données de l’action, et ce qui relève de l’interne, qui est en rapport avec la manifestation langagière, selon les postulations suivantes :

(1) Le cadre actionnel organisé sur la base première d’une structure praxéologique qui détermine les identités sociales, les buts et les rôles sociaux des partenaires de l’échange langagier, se fond dans une situation de communication. Cette situation praxéo-communicationnelle détermine en partie ce que doivent être les comportements langagiers de ces partenaires lorsqu’ils communiquent. Elle comprend un ensemble de contraintes discursives auxquelles doivent satisfaire les protagonistes de la communication : possibilité de prise de parole selon le droit qui leur est accordé, rôles énonciatifs qu’ils doivent mettre en œuvre, modes d’organisation du discours qui sont attendus [29]. Cet ensemble de contraintes constitue ce que nous appelons un contrat de communication ; il est défini à travers le dispositif interactionnel qui préside à la réalisation de l’acte de communication, en donnant des instructions de dire aux partenaires de l’échange. En cela, pour nous, l’aspect interactionnel est un principe fondateur de l’acte de langage et ne doit pas être seulement réservé aux cas de “co-présence” des individus, au cas de l’interlocution, comme semblent le faire les interactionistes [30]. L’interaction est fondatrice, elle répond au principe d’altérité ; l’interlocution comme la monolocution sont des situations particularisantes.

(2) C’est en fonction d’un tel cadre que les partenaires de la communication mettent en œuvre, alternativement, un processus de production, pour l’un, d’interprétation, pour l’autre. Le sujet communicant procède, à la fois et simultanément, à une prise de parole et à une mise en discours, en combinant les visées discursives [31] qui lui sont imposées par les contraintes situationnelles et celles qui correspondent à son projet d’influence et à la façon dont il imagine son interlocuteur. Le sujet interprétant, de son côté, procède à une construction de sens du message qu’il reçoit, en combinant les données du cadre situationnel qu’il est censé connaître et celles qu’il perçoit dans la mise en scène du discours comme étant propres au sujet communicant. Il s’agit ici de ce qui dans tout acte de communication correspond à un agir sur l’autre. Cela réinterroge la théorie austinienne des actes de langage. Quelle est la force illocutoire de l’énoncé “La porte est ouverte” : d’assertion constative ? c’est vraisemblable. Quelle est sa force perlocutoire : d’information de l’interlocuteur ? peut-être. Mais si, considéré en situation de communication, on peut inférer qu’il signifie “Entrez !”, c’est-à-dire qu’il s’agit en réalité d’un acte directif d’ordre, de quel acte il s’agit ? la valeur de l’acte est-elle inscrite dans l’énoncé, dans la langue comme diraient Anscombre et Ducrot, ou correspond-elle à l’enjeu de l’échange qui, lui, ne peut s’inférer que de la situation de communication, c’est-à-dire de la relation Je-Tu ?

En cela, on peut dire que tout acte de langage possède, outre sa valeur locutoire, un effet potentiellement illocutoire et perlocutoire. Mais il ne s’agit que d’effets d’intentionnalité et non d’effets produits (voir notre conclusion). Ces effets ne tiennent pas au contenu même de ce qui est dit mais au cadre situationnel dans lequel s’inscrit l’énoncé produit. C’est pourquoi on propose d’appeler acte de langage toute production langagière se configurant en énoncé, dont on pourra mesurer les effets à l’articulation de ce qui est dit et des particularités de la situation d’emploi.

(3) Enfin (mais simultanément), c’est en fonction de ce cadre situationnel et de cette mise en œuvre discursive que devront être compris et interprétés les positionnements du sujet communicant qui lui font organiser d’une certaine façon la description du monde événementiel —ce qui témoigne de son expérience et de son savoir— et utiliser, voire manipuler, les systèmes de valeur plus ou moins partagés —ce qui témoigne de ses croyances et de ses opinions—.

Un tel modèle est bien socio-sémio-communicationnel. Il est communicationnel, dans la mesure où tout acte de langage est un acte d’échange finalisé qui oblige les partenaires de l’échange à mettre en œuvre des stratégies efficaces, rationnelles, pour accepter, discuter ou se positionner par rapport à cette finalité ; régulé, parce que les partenaires doivent ajuster leur propre projet à celui de l’autre, reconnaître les contraintes qui leur sont communes, les normes qui les surdéterminent en partie, pour tout dire, ils doivent reconnaître le contrat situationnel d’échange dans lequel ils sont embarqués ; intersubjectif, parce que les acteurs sociaux se mettent eux-mêmes en scène à travers leurs actes de langage, offrant à l’autre une certaine image de soi et cherchant à produire un certain effet sur l’autre. Il est socio-, parce que c’est de sens social dont il s’agit [32], dans la mesure où ceux qui agissent dans un groupe le font en y associant “un sens subjectif” [33]. Il est sémio-, dans la mesure où c’est à l’aide de systèmes de configuration langagière qu’est mis en scène l’acte de langage, systèmes de signes qui sont eux-mêmes porteurs de signifiance sociale. Cette problématique rejoint, d’après nous, celle de l’“agir communicationnel” proposée par J. Habermas (1987).

Donc, le langage est noué à l’action, mais c’est en tant que le sujet locuteur cherche à influencer son partenaire, l’interlocuteur. Celui-ci le sait, plus ou moins consciemment, et peut accepter cette tentative d’influence, y résister, la rejeter, ou il peut tenter d’y répondre par la mise en œuvre d’une contre-influence. Qu’il s’agisse d’une conversation ordinaire, d’une explication scientifique, d’un discours politique, les deux partenaires sont liés par une visée d’influence, l’hypothèse générale étant qu’on ne parle jamais pour seulement s’exprimer mais pour tenter d’obtenir quelque chose de l’autre, d’agir sur le monde à travers lui, ou tout simplement de mettre ce dernier dans son propre univers de discours. Ainsi tout acte de langage a une double dimension de transformation du monde et d’interaction, et de l’un à travers l’autre. Autrement dit, et une fois de plus, nouage entre “signification sociale” et “signification interactionnelle” ; les deux ne doivent pas être prises séparément parce que chacune d’elles se construit à travers l’autre dans un enjeu de rapport de forces à la fois objectif et subjectif entre les interactants.

Tout acte de langage (interlocutif ou monolocutif) est un acte d’échange par regard évaluateur interposé à des fins d’influence. En partant de ce postulat, on voit que ce qui intéresse l’analyste du discours, c’est moins la finalité de l’intercompréhension qui semble dominante dans les analyses des conversations que celle des enjeux de pouvoir. C’est moins de savoir si “Il fait froid” signifie, de façon indirecte, "Fermez la fenêtre", que de savoir quel rapport d’autorité s’instaure entre locuteur et interlocuteur(s) du fait d’avoir choisi cette façon de s’exprimer. C’est passer d’une problématique de l’intercompréhension à une problématique de l’interprétation, celle-ci résultant d’une co-construction asymétrique du sens entre locuteur et interlocuteur, chacun tentant d’évaluer les effets dans la mise en œuvre de la production et de la réception. Ce qui fait que pour l’analyse du discours la question pertinente n’est pas tant celle du rapport entre langage et action, que celle du rapport entre langage et pouvoir. Plus exactement, la question de savoir comment, étant donné un certain cadre praxéo-communicationnel, un acte de langage tire son effet d’influence, à la confluence de la position de pouvoir que la situation de communication accorde au sujet et de celle qu’il se construit lui-même.

Nous ne chercherons pas à définir l’essence du pouvoir, si tant est qu’il y en ait une, pas plus que nous n’essaierons de mesurer l’impact sur un individu ou un groupe des actes émanant d’une position de pouvoir. Pour nous, le langage, comme nous l’avons déjà dit, est affaire de visée dans un espace ouvert qui se superpose à un but d’action dans un espace fermé. Il ne s’agit donc ici que de déterminer les conditions qui permettent de dire que la position du sujet parlant est une position de pouvoir. On posera dans une première approche qu’une position de pouvoir du sujet dépend de trois conditions : un agir sur l’autre, une exigence de soumission de l’autre, un quelque chose au nom de quoi est justifiée cette exigence.

Un agir sur l’autre, cela veut dire que la position de pouvoir dans le langage s’inscrit dans un processus qui vise à modifier l’état physique ou mental de l’autre. Le pouvoir n’est pas ici conçu comme une simple aptitude de la part d’un sujet à exécuter une tâche ; dans un énoncé comme : “Je peux soulever une pierre de 100 kilos”, le sujet décrit sa capacité à réaliser une telle action, dit qu’il en a les qualités requises, mais ne dit rien, du moins dans son explicite, sur sa position et son intention communicative. Le pouvoir d’agir renvoie à une aptitude ou compétence de faire, le pouvoir d’agir sur l’autre renvoie à un projet intentionnel ayant pour visée d’influencer le savoir ou le faire de l’autre. Symétriquement, d’ailleurs, l’autre se trouve placé dans la position d’avoir à modifier quelque chose en lui —ce qui n’est pas le cas dans l’expression d’une simple aptitude à faire : entendre l’énoncé précédent (une fois de plus dans son explicite) n’oblige l’interlocuteur à aucune activité [34].

Une exigence de soumission de l’autre, cela veut dire que l’agir sur l’autre n’en reste pas à une simple visée de faire faire, de faire dire ou de faire penser. Elle inclut dans cette visée l’exigence de voir l’intention suivie d’effet. Si l’on reprend notre distinction préalable entre but et visée, on dira que cette exigence complète la visée de faire faire par un but d’effectivité, c’est-à-dire par un processus actionnel qui met le sujet visé dans une position de devoir s’exécuter, d’obligation à se soumettre.

Reste une question d’importance : au nom de quoi le sujet a le droit d’exiger ? Il s’agit là d’un phénomène de médiation sociale qui permet aux membres d’un groupe de se reconnaître dans des valeurs communes qui fondent leur identité : le au nom de quoi renvoie à un lieu de vérité reconnu par tous qui justifie les actes que les hommes peuvent ou doivent accomplir ; c’est ce qui fonde la légitimité de ceux qui en sont les dépositaires. La légitimité est donc ce qui permet à celui qui en est investi d’agir conformément aux attributs de valeur que lui accorde la position qu’il occupe. Elle résulte d’une reconnaissance par les autres de ce au nom de quoi le sujet est fondé à agir. On peut être légitimé au nom d’une valeur suprême (le divin), d’un mandatement (le social), d’un savoir (le savant), selon l’omnipotence que la croyance populaire accorde à ce type de médiation sociale.

Mais il peut se faire que la légitimité ne soit pas suffisante pour que le sujet se trouvant en position de pouvoir se fasse obéir. Il lui faut alors faire preuve d’autorité. L’autorité est intrinsèquement liée au processus de soumission de l’autre. Elle place le sujet dans une position qui lui permet d’obtenir des autres un comportement (faire faire) ou des conceptions (faire penser et faire dire) qu’ils n’auraient pas sans son intervention, et ce parce qu’il dispose de la possibilité d’appliquer une sanction (négative ou positive) à celui qui refuse (ou refuserait) de se soumettre. Plusieurs cas peuvent se présenter, qu’on ramènera à deux types d’autorité de base : l’un dit autorité transcendantale, l’autre dit autorité personnelle.

Dans le premier type, le lieu fondateur est extérieur aux partenaires de la relation. Il est en position de tiers absolu, dictant la loi comme une voix émanant d’un Tiers, tiers mythique auquel se réfèrent les deux partenaires : l’un comme représentant de ce Tiers, acquérant du même coup l’omnipotence de celui-ci et la possibilité d’édicter une sanction permettant d’obtenir la soumission totale de son partenaire ; l’autre qui ne peut que reconnaître à la fois l’absolue puissance de ce Tiers, la souveraineté que celle-ci accorde à son représentant et le bien fondé de la sanction qui pourrait lui être appliquée s’il n’obéissait à l’ordre infligé. Ce Tiers peut prendre diverses figures. Il peut être perçu comme une puissance de l’au-delà : le droit suprême des rois, des représentants religieux, des prophètes, voire des gourous, puissance qui applique la sanction selon son la loi divine ; il prend alors figure d’autorité divine, ce qui suppose évidemment une croyance forte en l’existence de cet au-delà. Il peut être considéré comme une puissance de l’ici-bas, résultant de la volonté des hommes, une entité abstraite qu’eux-mêmes ont institué, qui les surdétermine (le Peuple, l’État, la République, la Nation, voire le Progrès, la Science, etc.), et dont ils sont prêts à accepter la sanction ; il prend alors figure d’autorité sociale, le sujet n’étant ici que le délégué de cette volonté générale, comme peut l’être un chef d’État élu, un Président de la République ou tout autre personne ayant une charge suprême d’origine élective [35]. Quelles que soient ces figures d’autorité, elles ont toutes un caractère de transcendance.

Dans le second type, le lieu fondateur est interne au sujet, comme un attribut qui lui appartiendrait en propre et qui donc lui confèrerait une autorité personnelle, personnalisation qui établit un rapport dominant-dominé direct entre les deux partenaires de l’échange. Cette autorité personnelle peut elle-même se spécifier en deux types de figures qu’on appellera naturelle ou institutionnelle selon le type d’attribut qui soutient chacune d’elle.

Dans l’autorité naturelle, les attributs renvoient à ce qui est censé constituer la singularité de l’individu : sa filiation (l’origine), son expérience (le savoir-faire), les traits psychologiques de sa personnalité (le charisme). La force de ces attributs dépend évidemment des représentations sociales en vigueur dans le groupe qui leur donnent plus ou moins de valeur. Par exemple, l’attribut de filiation suppose que le groupe social accorde une grande importance au rôle de responsabilité (parfois conforté par la loi) des parents vis-à-vis des enfants ; l’attribut d’expérience dépend de la croyance en l’importance du savoir-faire acquis personnellement au long des années (l’expérience est alors liée à l’âge) [36] et au cours de nombreuses épreuves surmontées (l’expérience est liée à la souffrance) [37] ; l’attribut de personnalité dépend des représentations que l’on a de ce qu’est un héros, ce qui explique que telle figure d’homme politique puisse être charismatique dans tel pays et ridicule dans tel autre [38]. Quoi qu’il en soit, c’est ce type d’attribut qui dès qu’il est reconnu donne à son possesseur une autorité que l’on peut qualifier de naturelle. Naturelle ne veut pas dire nécessairement que cette autorité soit considérée comme un don de la nature, comme une essence, encore que dans les perceptions sociales cela puisse être le cas, mais comme quelque chose qui relève à la fois de la personnalité et de l’expérience personnelle de l’individu, toute chose qui suffit à lui donner le droit d’exercer une sanction selon son libre-arbitre.

L’autorité institutionnelle, elle, dépend d’un type d’attribut dont l’origine est extérieure au sujet, mais qui lui est en même temps interne, comme si elle lui était incorporée. Ici, le sujet tire son autorité de son statut social tout en l’intériorisant au point de penser que les pouvoirs de commandement et de sanction que lui donne ce statut se confondent avec sa propre personne. Ce type d’attribut arrive par le biais d’une institutionnalisation publique ou privée : les attributs qui donnent des positions de commandement dans un système hiérarchisé comme les différents titres dans les corps constitués (armée, église, administration, justice, diplomatie, etc.) ; les attributs qui donnent des positions dominantes selon la charge, la responsabilité et le rôle de dirigeant qui est exercé dans une organisation entreprenariale (président directeur général, directeur commercial ou technique, directeur du personnel ou de la communication, chef de chantier, etc.), bref, tout ce qui fait que les uns sont les patrons des autres et ces derniers des subalternes. Ce type d’attribut, dès qu’il est reconnu, accorde à son possesseur une autorité qu’on dira institutionnelle, qui ne vaut que pour un corps social déterminé, mais qui lui donne le droit d’utiliser la sanction prévue par la réglementation institutionnelle. Quelles que soient ces figures d’autorité et de sanction, elles participent toutes d’une personnalisation.

On voit que légitimité et autorité se complète pour répondre à l’exigence de soumission [39]. La légitimité est un état dans lequel est placé le sujet qui lui donne un droit à faire ou dire conformément à ce qui est reconnu par les membres d’un groupe social, mais sans qu’il ait nécessairement à exercer une sanction ; l’autorité est une position dans un processus d’influence qui donne au sujet le droit de soumettre l’autre avec l’emploi éventuel d’une sanction. La légitimité renvoie au Je, l’autorité à la relation Je-Tu.

L’action se noue donc au langage par l’intermédiaire du pouvoir, et le pouvoir est le fait d’un sujet. Ce sujet, ayant pour visée de faire agir son interlocuteur, sait que ses actes d’énonciation seront d’autant plus suivis d’effet (entreront dans un processus actionnel) qu’il pourra s’appuyer sur un statut externe d’acteur social qui lui confèrera une légitimité, et, si celle-ci n’est pas suffisante, il pourra faire acte d’autorité en brandissant la menace d’une sanction ou en proposant l’attribution d’une récompense. Cette légitimité et cette autorité ne sont pas de nature essentialiste ; elles dépendent de la situation de communication et des représentations que les partenaires ont du rapport entre le sujet légitime ou autoritaire et la situation : l’autorité du roi, par exemple, peut relever d’une légitimité de droit divin, mais sur un champ de bataille il lui faudra se référer à l’autorité de celui qui sait commander (savoir-faire), qui éventuellement menace de sanction ceux qui ne se battraient pas généreusement ou promet une récompense à ceux qui se battront avec fougue, et peut-être devra-t-il également faire preuve d’autorité personnelle (charisme) ; un chef d’entreprise, dont la légitimité relève d’un pouvoir institutionnel privé, peut se comporter comme si son autorité relevait d’un ordre transcendantal (ne parlait-on pas des “patrons de droit divin”) ; il peut en être de même d’un père de famille se comportant en patriarche comme s’il détenait son pouvoir d’une volonté divine (le “pater familias”) ; quant au professeur, peut-il se contenter de sa légitimité institutionnelle ? Ne faut-il pas qu’il fasse preuve, lui aussi, d’autorité naturelle ?

Cette question du pouvoir du sujet ne peut être traité langagièrement que dans un modèle qui pose un externe et un interne à tout acte de langage, ce qui oblige à s’interroger sur ce qui fonde chacun de ces lieux et sur la pertinence de leur relation. On pourrait considérer que ce sont deux lieux séparés ayant chacun leur autonomie, deux lieux séparés dont l’un serait réservé à l’action et l’autre au langage. On pourrait alors aborder cette question de deux façons : soit de l’externe vers l’interne en faisant une sociologie ou psychosociologie du langage ; soit de l’interne vers l’externe en faisant une pragmatique linguistique. De ce dernier point de vue, on dira que s’il faut juger les actes de langage à leurs “conditions de succès et de félicité”, c’est dans l’effet perlocutoire qu’il faut les chercher, or l’effet perlocutoire n’est pas interne à l’acte de langage puisqu’il dépend de la réaction effective du partenaire de l’acte de langage, celle-ci étant liée aux conditions du contrat de communication qui lie les deux partenaires.

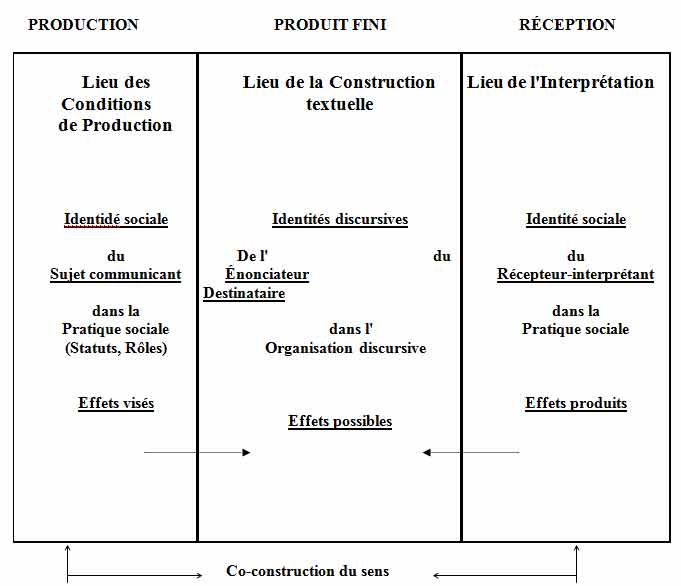

C’est pourquoi nous proposons d’envisager les choses en déterminant ce que nous avons appelé trois lieux de pertinence [40] (voir schéma page final) :

![]() un lieu de production qui correspond à l’ancrage social des acteurs du champ politique où s’élabore l’intentionnalité des locuteurs ; ce qui suppose que l’on se dote de moyens sociologiques pour en étudier les contraintes d’ordre structurel, ou psycho-cognitif, contraintes qui constituent les conditions de construction de cette intentionnalité et des effets que le sujet veut produire sur son destinataire ; c’est le cadre praxéo-communicationnel de la construction des "effets visés".

un lieu de production qui correspond à l’ancrage social des acteurs du champ politique où s’élabore l’intentionnalité des locuteurs ; ce qui suppose que l’on se dote de moyens sociologiques pour en étudier les contraintes d’ordre structurel, ou psycho-cognitif, contraintes qui constituent les conditions de construction de cette intentionnalité et des effets que le sujet veut produire sur son destinataire ; c’est le cadre praxéo-communicationnel de la construction des "effets visés".

![]() un lieu de réception qui correspond à l’activité de compréhension et d’interprétation des acteurs sociaux interlocuteurs ; ce qui suppose que l’on se dote des moyens de mesurer les effets réellement produits chez les récepteurs, c’est-à-dire l’impact des messages reçus, que ces effets soient conçus comme “limités” ou “effectifs” [41], que ces études soient empiriques ou expérimentales ; c’est le cadre praxéo-communicationnel de la construction des "effets produits".

un lieu de réception qui correspond à l’activité de compréhension et d’interprétation des acteurs sociaux interlocuteurs ; ce qui suppose que l’on se dote des moyens de mesurer les effets réellement produits chez les récepteurs, c’est-à-dire l’impact des messages reçus, que ces effets soient conçus comme “limités” ou “effectifs” [41], que ces études soient empiriques ou expérimentales ; c’est le cadre praxéo-communicationnel de la construction des "effets produits".

![]() un lieu du produit fini [42] qui correspond à la manifestation de l’acte de communication et qui est imprégné, à la fois, de l’intention de sens du sujet parlant et des différents sens que pourraient construire différents récepteurs ; cela suppose que l’on procède à une analyse de cette manifestation comme lieu de dépôt d’un sens co-construit par les deux instances de production et de réception ; c’est le lieu des “effets possibles” [43] que contient le texte.

un lieu du produit fini [42] qui correspond à la manifestation de l’acte de communication et qui est imprégné, à la fois, de l’intention de sens du sujet parlant et des différents sens que pourraient construire différents récepteurs ; cela suppose que l’on procède à une analyse de cette manifestation comme lieu de dépôt d’un sens co-construit par les deux instances de production et de réception ; c’est le lieu des “effets possibles” [43] que contient le texte.

Chacun de ces trois lieux est à la fois autonome et interdépendant : le lieu de production se construit en fonction de ce que le sujet imagine que sont les conditions de sa prise de parole avec les contraintes d’énonciation qui en découlent, et les conditions du lieu de réception ; le lieu de réception se construit en fonction des conditions dans lesquelles le sujet perçoit le produit fini et de ce qu’il imagine du lieu de production ; quant au produit fini, il s’articule à la fois sur le premier dans la mesure où il résulte de l’intentionnalité de celui-ci, et sur le second dans la mesure où il est gros de possibles interprétatifs. Il est un lieu de rencontre des deux précédents, lieu de rencontre où se construit le sens comme résultante des effets visés et des effets produits.

Ces trois aspects ne peuvent être séparés car c’est dans leur articulation que se construit le sens, mais il faut en même temps les distinguer, car ils sont chacun un lieu d’enjeu particulier qui intègre l’enjeu des autres lieux, les trois ayant en commun une visée d’influence, ce pourquoi nous avons déplacé la question du rapport entre action et langage vers la question du rapport entre pouvoir et langage [44].

Anscombre J.C. et Ducrot O. (1983), L’argumentation dans la langue, Mardaga, Bruxelles, 1983

Arendt H. (1972), La crise de la culture, Gallimard-Folio, Paris.

Arendt H. (1983), Condition de l’homme moderne, Calman-Lévy, coll. "Agora", Paris.

Austin J.L (1962)., Quand dire, c’est faire, Le Seuil, coll. "L’ordre philosophique", Paris.

Bange P. (1989), "L’analyse conversationnelle et théorie psychologique de l’action", revue Verbum tome XII, Nancy, 1989

Benveniste E (1966), Problèmes de linguistique, Gallimard, Paris.

Bourdieu (1982), Ce que parler veut dire, Fayard, Paris.

Caron J. (1988), "Comment aborder l’interaction verbale dans un modèle psycholinguistique ?", in Échanges sur la conversation, CNRS, Paris.

Chabrol C. (1994), Discours du travail social et pragmatique, PUF, Paris.

Chabrol C. (2002), Dictionnaire d’analyse du discours (entrée Action), Le Seuil, Paris.

Charaudeau P. (1995a), “Le dialogue dans un modèle de discours”, in Cahiers de Linguistique Française n°17, Université de Genève, Suisse.

Charaudeau P.(1995b), “Une analyse sémiolinguistique du discours”, revue Langages n°117, Larousse, Paris.

Charaudeau P. (2001) "Visées discursives, genres situationnels et construction textuelle, in Analyse des discours. Types et genres : communication et interprétation, Éditions universitaires du sud, Toulouse.

Charaudeau P. (à paraître) Le discours politique. Les masques du pouvoir .

Fillietaz L. (2002), La parole en action, Nota Bene, Québec.

Garfinkel (1967), Studies in methodology, Englewood Cliffs, New Jersey.

Grice H.P. (1979), "Logique et conversation", revue Communications n°30, Le Seuil, Paris

Habermas J. (1987a), Théorie de l’agir communicationnel, Fayard, Paris.

Habermas J. (1987b), Logique des sciences sociales et autres essais, PUF, Paris.

Habermas J. (1989), "La souveraineté populaire comme procédure. Un concept normatif d’espace public", in Lignes 7.

Parret H. (1989a), "La communication et les fondements de la pragmatique, revue Verbum, tome XII, Nancy, 1989.

Parret H., (1989b), La communauté en paroles. Communication, consensus, ruptures, Mardaga, Bruxelles.

Ricoeur P. (1990), Soi-même comme un autre, Le Seuil, Paris.

Searle J.R. (1985), L’intentionalité. Esssai de philosphie des états mentaux, Éditions de minuit, Paris.

Vernant D.(1997), Du discours à l’action, PUF, coll. "Formes sémiotiques", Paris.

Verschueren J. (1980), "A la recherche d’une pragmatique unifiée", revue Communications n°32, Le Seuil, Paris.

Vygotski L.S. (1985), Pensée et langage, Ed. sociales, Paris.

Weber M. (1963), Le Savant et le politique, Plon, coll.10/18, Paris.

Weber M. (1971), Economie et société, Plon, Paris.

Wittgenstein L. (1976), De la certitude, Gallimard, coll. "Tel", Paris.